Li as últimas cem páginas ainda mais devagar. Reli uns parágrafos. Há quanto tempo isso não me acontecia?

Quando começaram a trabalhar no manifesto aos escritores e artistas revolucionários com que apelariam à criação de uma Federação Internacional, Liev Davidovitch e Breton devem ter sentido a tensão explosiva gerada por dois espíritos obstinados, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de entendimento nascida de uma necessidade partilhada. Desde o princípio, Diego esclareceu que deixava para ambos as reflexões teóricas, embora pudessem contar com a sua assinatura. uma vez que os três partiam de um acordo básico: a urgência em oferecer uma alternativa política à intelectualidade de esquerda, uma oportunidade que lhes permitisse reconciliar-se com o pensamento marxista numa altura em que muitos criadores, desencantados com as ondas repressivas desencadeadas em Moscou começavam a afastar-se do ideal socialista.

A verdade era que, lendo e escrevendo sobre como a maior utopia que alguma vez os homens tiveram ao alcance da mão fora pervertida, mergulhando nas catacumbas de uma história que mais parecia um castigo divino que obra de homens ébrios de poder, de ânsias de controle e de pretensões de transcendência histórica, tinha aprendido que a verdadeira grandeza humana está na prática da bondade incondicional, na capacidade de dar aos que nada têm não o que nos sobra, mas uma parte do pouco que temos. Dar até doer, e não fazer política nem pretender prerrogativas com essa ação, muito menos praticar a enganosa filosofia de obrigar os outros a aceitar nossos conceitos do bem e da verdade por (acreditarmos) serem os únicos possíveis e por, além disso, deverem estar agradecidos pelo que lhes demos, mesmo que não o tivessem pedido. E, embora soubesse que a minha cosmogonia era de todo impraticável (e que merda fazemos com a economia, com o dinheiro, com a propriedade, para que tudo isso funcione? e que porra fazemos com os espíritos predestinados e com os filhos da puta de nascença?), satisfazia-me pensar que talvez um dia o ser humano pudesse cultivar essa filosofia, que me parecia tão elementar, sem sofrer as dores de um parto ou os traumas da obrigatoriedade, por pura e livre escolha, por necessidade ética de ser solidário e democrático.

“Em poucas semanas, o Soldado 13 começou a notar uma mudança nas cores da sua consciência. Enquanto as aulas teóricas enchiam seu cérebro de argumentos filosóficos, históricos e políticos para que sua fé se tornasse inabalável, as sessões com os psicólogos iam drenando sua mente dos lastros de experiências, lembranças, temores e ilusões, forjados ao longo de uma vida e de um passado de que se desprendia como se o esfolassem. Espantava-o comprovar como a sua história pessoal começava a ser uma nuvem confusa e que até acontecimentos recentes, como as últimas recomendações que Kotov lhe fizera antes de regressar…”

Por isso, em silêncio e também com dor, fui me deixando arrastar até a escrita, ainda que sem saber se algum dia me atreveria a mostrar o que escrevera ou a procurar um destino maior, porque essas opções não me interessavam tanto assim. Estava apenas convencido de que aquele exercício de resgate de uma memória escamoteada tinha tudo a ver com a minha responsabilidade perante a vida, ou melhor, perante a minha vida. Se o destino me tornara depositário de uma história cruel e exemplar, meu dever como ser humano era preservá-la, subtraí-la do maremoto dos esquecimentos.

Meu argumento mais recorrente era que devia aproveitar os dias livres para refletir e escrever, nem que fosse à luz de velas — afinal, foi assim que o fizeram os grandes escritores cubanos do século XIX. Além disso, seu caso não se parecia com o meu. Ele, sim, era um escritor e não podia deixar de sê-lo (Ana olhava para mim em silêncio quando eu abordava esse assunto), e os escritores escrevem. O mais penoso era as minhas palavras parecerem não surtir (e mais, não surtirem) qualquer efeito. A paixão que impulsiona o oficio literário demolidor devia tê-lo abandonado, e ele, sempre tão disciplinado em seu oficio, limitava-se a deixar correrem os dias, ocupado em aperfeiçoar suas próprias estratégias de sobrevivência, a procura da próxima refeição, como quase todos os habitantes da ilha.

O espetáculo que encontramos era devastador. Enquanto grupos de homens e mulheres, com tábuas, tanques de metal, pneus, pregos e cordas, se dedicavam junto à costa a dar forma às jangadas sobre as quais se lançariam ao mar, outros tantos vinham em caminhões, carregando embarcações já construídas. Cada vez que chegava um daqueles engenhos, o povo corria em direção ao caminhão e, depois de aplaudir os recém-chegados como se fossem heróis de alguma façanha esportiva, punham-se a ajudá-los a descarregar a desejada embarcação enquanto outros, com maços de dólares nas mãos, tentavam comprar um espaço para a travessia.

Quando a crise dos anos 1990 aumentou, Ana, o poodle Tato e eu estivemos prestes a morrer de inanição, como tanta gente de um país obscuro, paralisado e em vias de colapso. Apesar de tudo, creio que durante seis, sete anos, os mais difíceis e fodidos de uma crise total e interminável, Ana e eu fomos felizes à nossa estoica e esfomeada maneira. Aquela complementação humana que então me salvou do desmoronamento foi uma verdadeira lição de vida. Nos últimos anos de meu casamento com Raquelita, quando a bonança dos anos 1980 foi se tornando normalidade e tudo parecia indicar que o futuro luminoso começava a acender suas luzes – havia comida, havia roupa (socialista e feia, mas comida e roupa), havia ônibus, às vezes até táxis, e casas na praia que podíamos alugar com o dinheiro do salário -, a incapacidade de ser feliz que eu tinha gerado impediu–me de desfrutar, ao lado de minha mulher e de nossos filhos, o que a vida me oferecia. Por outro lado, quando aquele falso equilíbrio desapareceu junto com esfumaçado Estado soviético e implantou-se então a crise, a presença e o amor de Ana devolveram-me uma vontade patente de viver, de escrever, de lutar por alguma coisa que estava dentro e fora de mim, como nos anos distantes em que, com todo o meu entusiasmo, tinha cortado cana, semeado café e escrito alguns contos levado no futuro não só no meu, mas no de todos…

Como desde o início dos anos 1990 os transportes urbanos tinham praticamente desaparecido, eu pedalava cinco dias por semana na minha bicicleta chinesa os dez quilômetros de ida e os dez de volta que separavam minha casa da Escola de Veterinária. Passados poucos meses cheguei a ficar tão magro que mais de uma vez, olhando-me de relance no espelho, não tive outro remédio senão perguntar a mim mesmo se não teria me mordido um câncer devorador. Por outro lado, Ana sofreria, devido ao exercício diário na bicicleta, à falta de calorias necessárias e a um azar genético, as piores consequências daqueles anos terríveis…

Embora tenha tentado evitar, e tenha me agitado e negado, enquanto lia fui sentindo como era invadido pela compaixão. Mas só por Iván, só pelo meu amigo, porque ele sim a merece e muita: merece-a como todas as vítimas, como todas as trágicas criaturas cujo destino é dirigido por forças superiores que as ultrapassam e as manipulam até as transformarem em merda. Essa foi a nossa sina coletiva, e que Trotski vá para a puta que o pariu se, com seu fanatismo de obcecado e seu complexo de ser histórico, não acreditava que existissem as tragédias pessoais, mas apenas as mudanças de etapas sociais e supra-humanas. E as pessoas? Algum deles pensou alguma vez nas pessoas? Perguntaram-me, perguntaram a Iván, se concordávamos em adiar sonhos, vida e todo o resto até que se evaporassem (sonhos, vida e o raio que o parta) no cansaço histórico e na utopia pervertida?

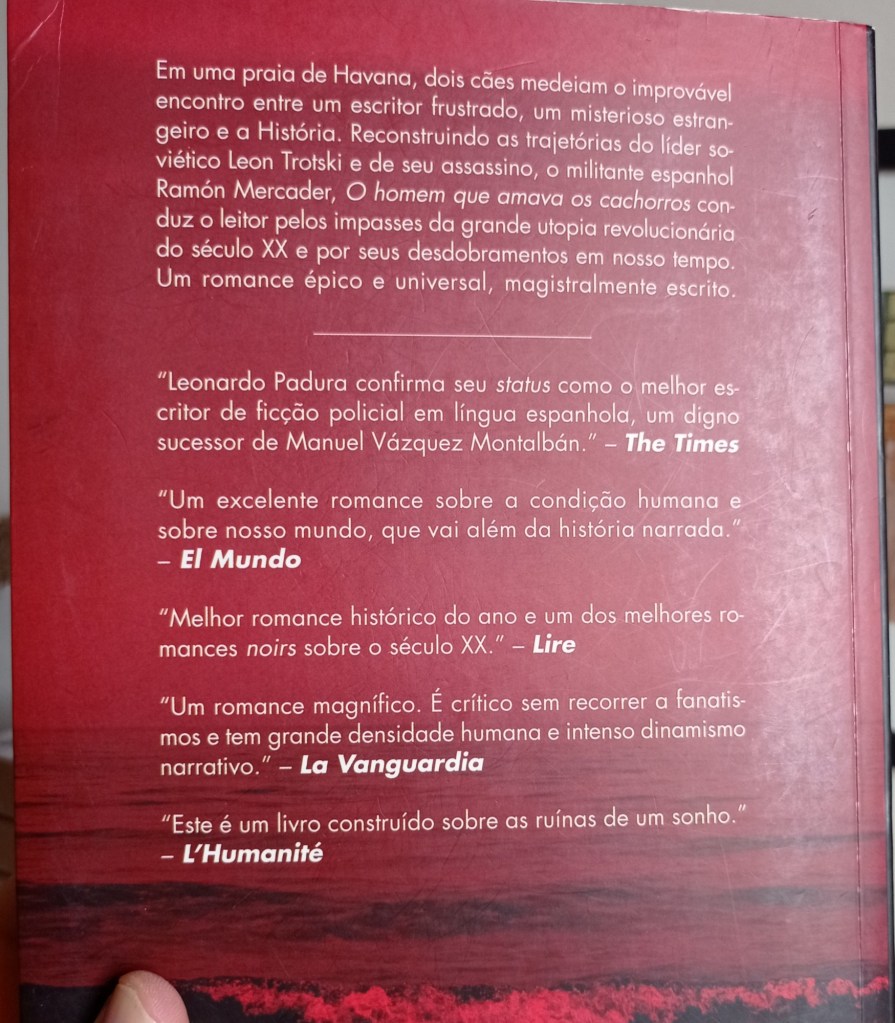

Ao enfrentar-me com a sua concepção, passados mais de quinze anos, já no século XXI, morta e enterrada a União Soviética, quis utilizar a história do assassinato de Trotski para refletir sobre a perversão da grande utopia do século XX, esse processo em que muitos investiram as suas esperanças e tantos de nós perderam sonhos, anos e até sangue e vida. Por isso me ative com toda a fidelidade possível (lembre-se de que se trata de um romance, apesar da presença da história em cada uma de suas páginas) aos episódios e à cronologia da vida de Leon Trotski nos anos em que foi deportado, acossado e, finalmente, assinado…

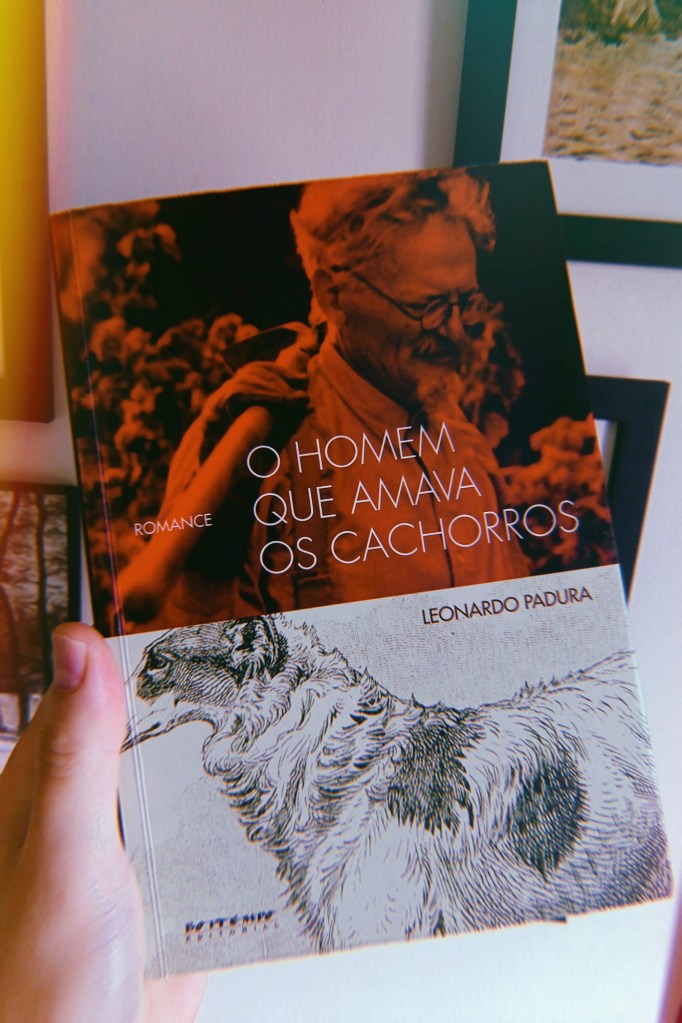

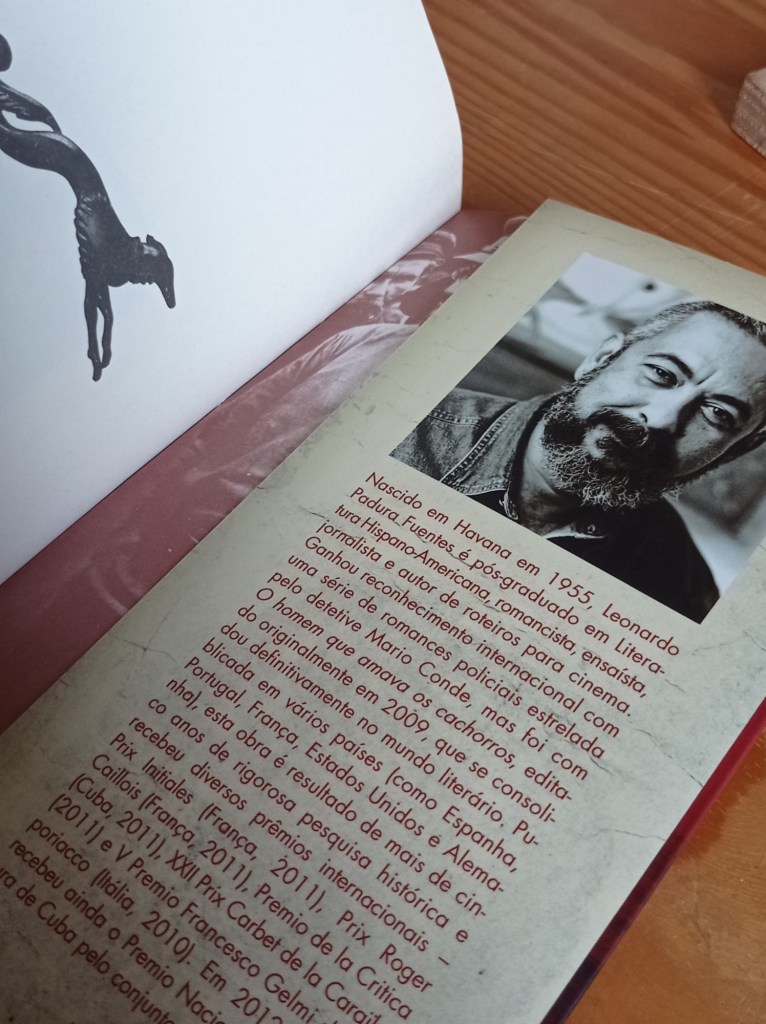

No blog da Boitempo, Padura conta sobre O Homem que amava os cachorros:

“Entre muitíssimos livros, jornais e documentos que fui entesourando ao longo dos anos de pesquisa e escrita do romance, um tem valor especial: a fotocópia dos manuscritos em que Trótski trabalhava no dia de sua morte. Sobre várias dessas folhas, datilografadas em russo e com anotações e rasuras feitas pelo próprio Trótski, ficaram impressas também várias gotas de sangue que lhe saltou do crânio quando Ramón Mercader lhe cravou a pua da picareta.”

Ainda do blog:

Padura comenta também seus primeiros contatos e o encontro com Esteban Volkov, neto de Trótski. O escritor mostra em detalhes essa aproximação, inclusive transcrevendo uma carta que enviou a ele. Contudo, o mais importante para o escritor parece ser a opinião de Esteban sobre O homem que amava os cachorros. Segundo Padura, “ao ler meu livro, [Esteban] sentiu que eu realizara um ato de justiça histórica por meio de um exercício poético”

Entrevista para o El País

Livros recomendados por Padura:

La velocidad de la luz, de Javier Cercas.

Los vencejos, de Fernando Aramburu.

Salvo mi corazón, todo está bien, de Héctor Abad Faciolince.

El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez.

Archipiélago, de Abilio Estévez.

Exílio de Trotsky na Turquia