Gosto de cemitérios. Morei atrás de um durante a maior parte da infância. Olhava pela janela do meu quarto as lápides que datavam do fim do século XIX. Ainda me lembro de alguns dos nomes. Às vezes, eu acenava para as pedras quando voltava da escola; às vezes, esquecia-me delas por semanas. Meus amigos e eu costumávamos cortar caminho pelo cemitério para chegar ao riacho ou ao bairro vizinho, e não nos preocupávamos sobre em quem estávamos pisando. Nunca tivemos medo. Nunca levamos aquele lugar a sério, nem espiritualmente.

Os cemitérios sempre me pareciam mais um monumento aos vivos do que aos mortos. Acho que eu faço parte da escola de pensamento em que os mortos não têm qualquer utilidade para uma lápide, com todo aquele odor de terra por cima deles. Não precisam de fotografia sobre o mármore, nem dum anjo de braços abertos observando-os. Por mais cínico que eu pareça, duvido que precisem de velas acesas, as quais sempre temo que venham a cair e incendiar a grama. Todas essas coisas são tentativas dos que ficaram: lembrar, mostrar respeito, lamentar, manter-se firme. Um ritual civilizado, e não acho que haja alguma ilusão nisso.

Porém, há alguns aspectos dos cemitérios que eu amo. Existem poucos lugares onde facilmente pode-se ver a passagem do tempo por meio de objetos. Uma pedra desgastada é linda, principalmente com escritos difíceis de compreender.

É também fascinante a ideia duma mensagem de despedida. Em algumas lápides, parece evidente que a família tomou a decisão: «amada mãe», «pai e marido devoto», «adormeceu aos 71 anos».

Sempre me pergunto sobre o quanto as pessoas vão se apegar às lembranças de seus entes queridos. As sepulturas com flores sempre me parecem interessantes. Morreu, mas não está esquecido. Morto, mas vivo em nossos corações. Partiu, mas estará sempre conosco. As pessoas simplesmente estão ofertando respeito em memória ou estão incapazes de continuar a vida? É óbvio que não sei nada sobre a história do falecido e não posso dizer nenhum fato, mas gosto de pensar sobre o que se passa pela mente de seus entes queridos enquanto depositam as flores.

Recentemente, visitei o cemitério de Highgate, em Londres. Ao contrário do Père Lachaise, em Paris — cujos nomes notáveis incluem Oscar Wilde, Frédéric Chopin e Jim Morrison —, o Highgate não é uma atração turística. Estive em Père Lachaise várias vezes. Adoro a arquitetura, a maneira como as sombras caem por entre os galhos das árvores, as bagunças de objetos ao redor dos túmulos das celebridades. Amo quando as pessoas beijam o túmulo de Oscar Wilde, dando-lhe o amor do qual foi cruelmente despojado em vida. Adoro a parafernália em torno do túmulo de Morrison. Toda vez que vou lá, vejo algo novo.

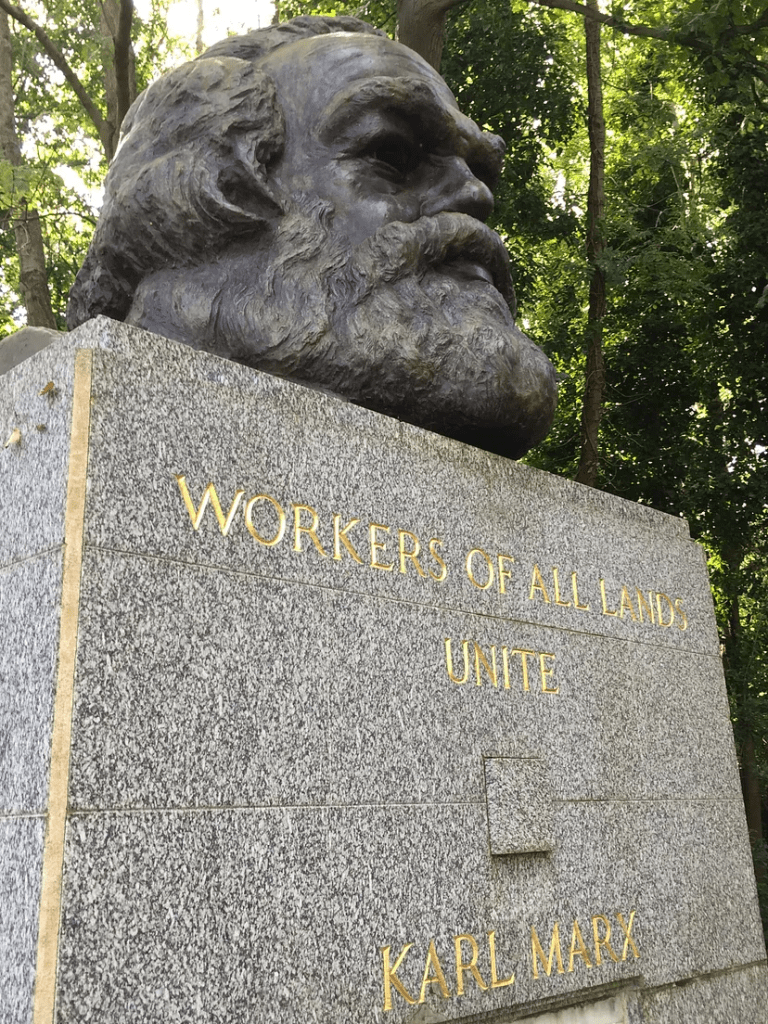

Queria visitar o Highgate porque ouvi dizer que George Eliot foi enterrada lá. [N.T.: George Eliot, pseudônimo de Mary Ann Evans, 22/11/1819 — 22/12/1880, Londres, romancista britânica.] Recentemente, li Middlemarch pela primeira vez e gostaria de ver o tipo de lápide e escultura que seus conspiradores poderiam ter-lhe escolhido. Também no cemitério estão Karl Marx (com duas lápides, uma rachada original e outra para turistas), Malcom McLaren e a filha de Gustav Mahler.

Peguei o metrô até Islington, passei pelo Waterlow Park e cheguei ao cemitério, fundado em 1839 (o Père Lachaise foi fundado em 1804).

Demorei um pouco para perceber que o cemitério de Highgate é compacto e que o mapa está com erros. Levei uns seis minutos para andar de ponta a ponta, inclusive parando em vários túmulos. Mas achei isso uma bênção. Teria mais tempo para explorar as sepulturas e lápides em seus detalhes. Não demorou muito para eu encontrar as celebridades (pelo menos aquelas com as quais estou familiarizado).

Adorei a simplicidade da lápide de Douglas Adams. Acho que eu gostaria de uma assim. Simples, direta ao ponto, mas doce. Deixei um lápis no túmulo. A lápide de George Eliot era tão elegante quanto eu esperava que fosse. E quando se trata de Karl Marx, prefiro muito mais a original, quebrada, ao substituto ostensivo. O novo túmulo de Karl Marx foi financiado pelo Marx Memorial Fund, criado pelo Partido Comunista, em 1955.

Dei outras voltas, pela segunda vez, e estava indo embora. Já passava do meio-dia e eu queria ter outra visão de Londres, antes que minhas pernas começassem a reclamar. Voltei pela ruazinha principal, olhando para algumas das lápides às quais eu negligenciara em minhas duas primeiras voltas. Havia algumas citações adoráveis, umas belas peças de escultura e nomes muito legais — Hercules Bellville, 1939–2009, parecia super-herói britânico.

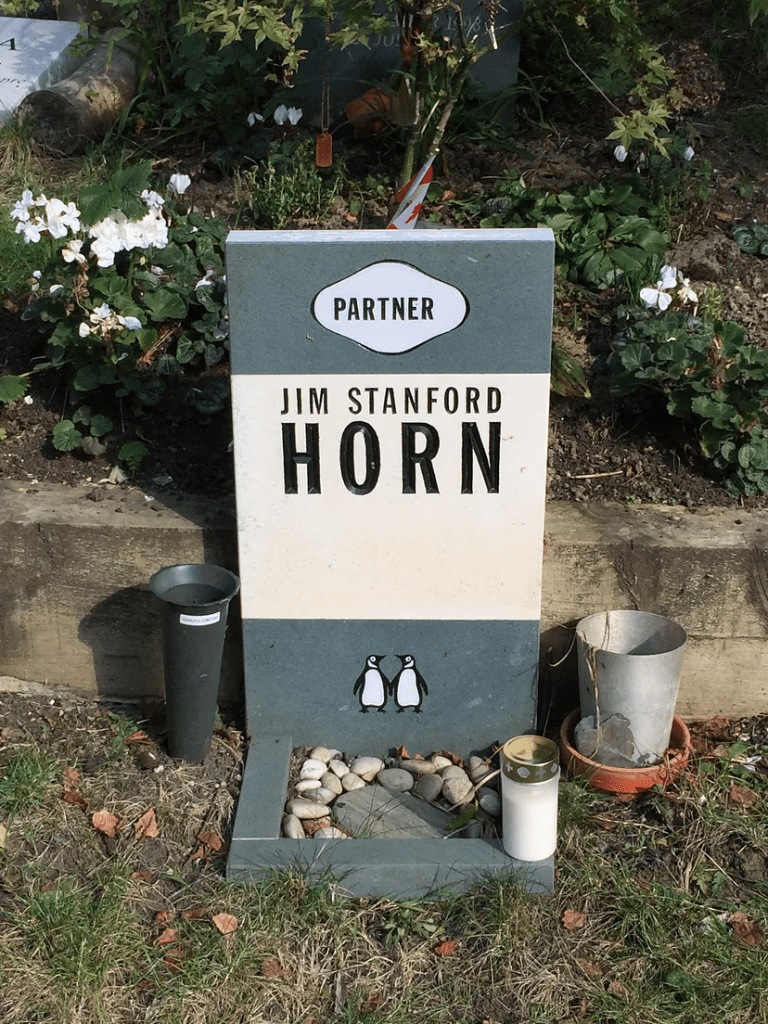

Perto do fim do cemitério, bem ao lado do túmulo de Douglas Adams, encontrei este:

Várias coisas aconteceram aqui. Parei para olhar mais de perto e sorri. Das milhares de lápides do cemitério e de todos os cemitérios que visitei, essa foi a primeira que vi dedicada a um casal de homens gays. Observei o espaço adicional que aguarda o S, no final do PARTNER. Notei os pinguins, que se acasalam por toda a vida e que ocasionalmente são usados como símbolo da comunidade gay. (Há alguns anos, foi publicado um livro sobre um casal gay de pinguins que cria um filho, And Tango Makes Three. Além disso, um centro LGBT da Filadélfia frequentemente era chamado de Penguin Place.)

Neste caso, os pinguins também representam o símbolo da Penguin Books, a editora britânica. Mas o fato de haver dois, em vez daquele usado pela editora em suas capas de livros, faz com que o acasalamento do símbolo de vida pareça muito mais proeminente.

Sorri e pensei que esse casal devia ter-se amado muito, e amado muito os livros. Também gostei do fato de que o Partner é uma palavra. Parecia muito mais elegante do que marido e esposa. Uma única palavra para duas pessoas parece muito mais trazer o sentido de união. Sou homem gay. É claro que fiquei feliz em saber que há gays enterrados no cemitério.

Imaginei Jim e seu parceiro tomando café, brigando no jantar, rindo, viajando, lutando para sobreviver ou manter o relacionamento. Imaginei-os velhos e grisalhos, juntos, parceiros para a vida toda, sentados no sofá lendo os livros da Penguin, depois de terem passado por todos os tipos de altos e baixos na vida em sociedade.

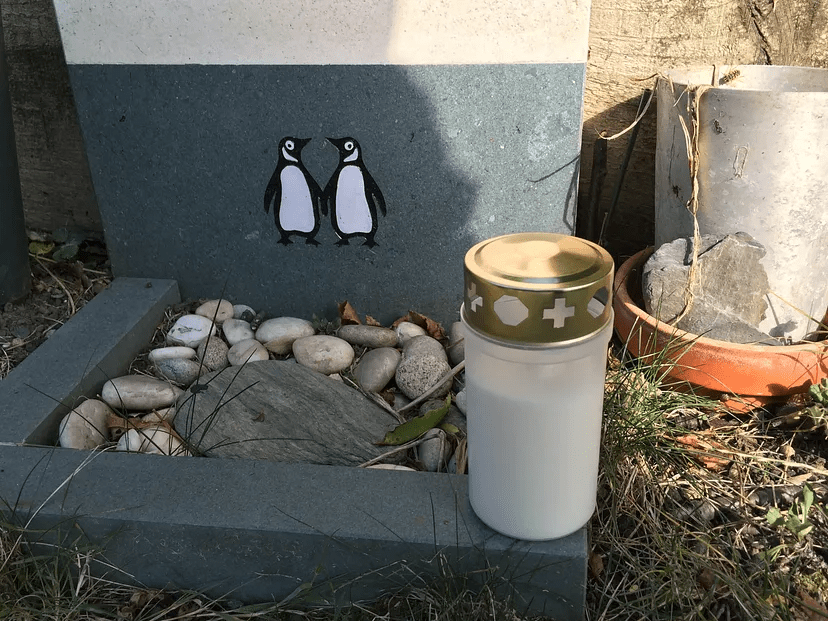

Tirei uma foto e fiquei com aquele sorriso no meu rosto por um tempo. Depois, fui ao lado da lápide e vi isto:

Jim Stanford Horn morreu há seis anos, quando tinha trinta e quatro anos de idade. Dois anos mais velho que eu.

Fiquei inerte por um tempo. Fui a um banco de frente para a lápide, sentei-me e chorei. Acredito que é a primeira vez que uso a palavra chorou para me descrever, e a primeira vez que a usei sem sarcasmo. Suponho, felizmente para mim, que um cemitério seja um dos únicos locais públicos da Inglaterra onde o choro é uma prática aceitável. Ainda assim, coloco meus óculos escuros para proteger os olhos dos outros transeuntes.

Chorei pelo parceiro de Jim. Não conheço sua história. Talvez seja mais velho que Jim, e esteja consolado pelo fato de que se juntará a ele, mais cedo ou mais tarde. Ou, talvez, esteja arrasado, porque nunca pensou que seu amigo mais jovem partiria antes dele, e porque já não tem o conforto, pois sabe que não passará mais um dia de sua vida com a presença de Jim.

Talvez seja mais jovem que Jim, e eles passariam a vida toda juntos, lendo livros da Penguin, acasalados por toda a vida.

Não chorei por Jim. Você deve ter adivinhado, pois não sinto muita tristeza pelos mortos. Isso facilita a vida para mim. Mas queria saber que tipo de rajada de vento ou sopro cruel teria tomado os planos dele e de seu parceiro e o expulsado da terra. Doença, acidente, crime, suicídio. Não sei se há outras opções. Deve ter sido uma das quatro.

Talvez não tenha sido tão cruel. Talvez Jim tivesse problemas em sua vida e estivesse agradecido pelo descanso que não poderia ter no mundo. Talvez estivesse com alguma dor, e uma interrupção seria o melhor que poderia ter-lhe acontecido. Talvez fosse aleatório. Estava ele simplesmente numa esquina, num avião, num carro, em casa ou num teatro e, em qualquer momento, em 28 de Outubro, por qualquer motivo, seu coração parou.

Confesso que me sinto um pouco bobo ao chorar por alguém que desconheço e que nunca conhecerei, que fiquei tocado por uma história cujos fatos também desconheço, uma história cujos ramos eu fiz brotar e crescer, inventados naquele local, apenas na minha mente.

Sempre gostei da ideia de ser cremado, de ter alguém espalhando minhas cinzas num lugar com águas limpas, pois amo nadar e adoro o som que vem das pancadas nas águas. Porém, agora, tenho dúvida sobre ser enterrado em algum lugar, e dar a chance a um jovem gay, ou a qualquer um, para ser tocado pela história que uma simples peça de pedra pode revelar.

Acendi uma vela branca e a deixei junto ao túmulo de Jim para seu parceiro. Era para ele saber que outra pessoa havia passado por aqui e que lhe havia desejado o bem. Talvez a vela ajude a distinguir essa lápide das outras (embora ache que seja a pedra mais diferente do cemitério) e os espectadores parem para refletir um pouco.

Depois de sair do cemitério, senti um momento de leveza de que eu não sabia que precisava. Hoje, passamos muito tempo cultivando a história que queremos contar: nossa presença digital, nossas posses, amigos e família e as pessoas com quem nos relacionamos, nossas casas, lugares de lazer, os trabalhos que assumimos, os mantras em que vivemos, as gentilezas que damos, as gentilezas que deixamos de dar, os momentos que tornamos definitivos, os momentos de que esquecemos, os momentos em que refletimos, perdoamos, traímos, absolvemos, sabotamos, redimimos, aguentamos, deixamos passar e seguir.

Infelizmente, nenhuma dessas coisas estão numa lápide. A única coisa que resta é o nome. Os pinguins. O Partner sem S. A data ao lado da pedra. Somos deixados livres para descobrir o resto. Tenho certeza de que até mesmo os amigos e a família de Jim têm muito a descobrir. Fazerem as pazes, permanecerem juntos. Pergunto-me se é melhor assim, se a história factual que deixamos para trás não é tão importante quanto a história que os vivos escolhem para lembrar. Essa é a única história que vai durar. Nossas posses serão destruídas, os fatos de nossas vidas serão perdidos. O que resta é o que as pessoas conseguem juntar, factual ou não.

Conseguimos reunir toda a história da Terra a partir de alguns fragmentos do solo, uma pequena amostra de ossos, desenhos em cavernas e telescópios que podem ver milhões de quilômetros de distância. É exatamente como aconteceu? Temos todos os fatos? Eu aposto que não. Há inúmeras histórias sobre como tudo isso aconteceu. Algumas delas são usadas para reprimir, confortar, guerrear, entreter e inspirar. Nenhuma é exatamente verdadeira, exatamente factual. Mas todos continuamos a repeti-las a nós mesmos, porque em algum lugar no fundo, em todas as versões, está algo verdadeiro.

Especulei sobre Jim Stanford Horn, tentei apresentar todas as teorias possíveis para mim, para juntar as peças duma história que me faça sentido, por mais triste ou desafortunada que pareça. E isso me deu conforto. Mesmo que eu nunca o tenha conhecido, ele me proporcionou uma experiência da qual não esquecerei. Independentemente de saber os fatos de sua vida, pensarei nele quando o 28 de Outubro se aproximar. Pensarei em seu parceiro, que, depois de algum tempo, será adicionado ao livro, com ele. E lhes desejo tudo de bom.

2017

https://medium.com/@jasonvillemez/the-penguins-of-highgate-cemetery-212580dfcd5b